財經中心/廖珪如報導

▲川普對台關稅20%,高於我國主要競爭對手日韓,引發擔憂。(圖/翻攝自白宮YouTube頻道)

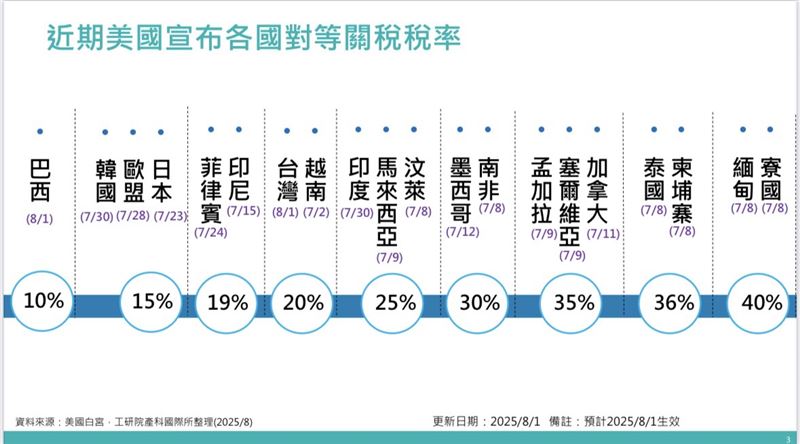

▲目前美國主要宣布國稅率。(圖/翻攝自ITIS報告)

美國對台灣啟動 20% 對等關稅,將直接推高台灣出口至美國的產品成本,對中下游製造業構成明顯壓力。研究分析指出,此舉不僅可能壓縮企業獲利,還可能重塑台灣在全球供應鏈中的角色。《三立新聞網》取得經濟部ITIS報告,其中就產業別衝擊及未來可能風險作出全面評估與因應。不過,傍晚ITIS發出聲明強調,此篇報告為工研院產科國際所與其他法人智庫合作之報告,僅為內部預先研析,目前內容尚在討論與調整階段,尚未定稿,相關數據作為參考使用。

貿易面:價格競爭承壓

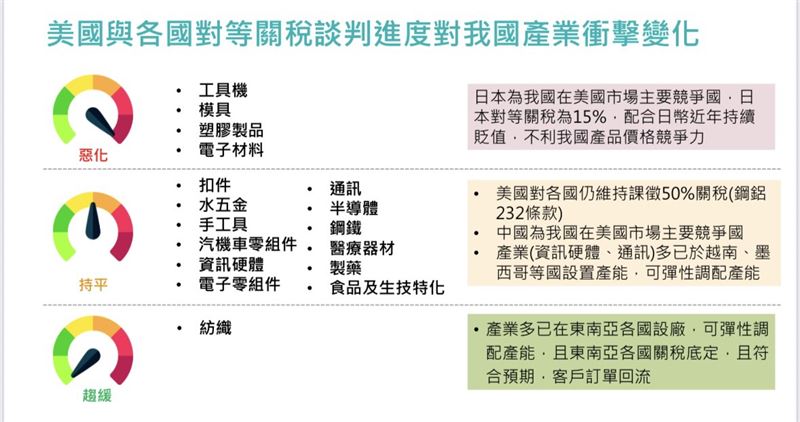

報告認為,20% 對等關稅將導致我國輸美產品價格上升,對工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業影響尤為顯著。這些領域中,日本是台灣主要競爭對手,當前日本對美對等關稅僅 15%,再加上日圓持續貶值,將使台灣產品價格競爭力進一步弱化。此外,業者可能透過第三地轉運、變更原產地來降低關稅負擔,這將導致貿易流重新配置,並增加企業營運複雜度。半導體等高階電子產品目前仍受《232條款》管理,不在 20% 對等關稅範圍內,但市場仍須關注美方後續調查與關稅政策變動。

▲經濟部ITIS報告就產業別衝擊評估一次看。(圖/翻攝自ITIS報告)

投資面:外移壓力升高

面對關稅壓力,企業可能加速將產線移往美國或關稅較低的國家,以維持出口競爭力。此舉可能引發產業外移,削弱台灣在全球供應鏈中的戰略地位,並降低國際資金對台灣的投資意願。

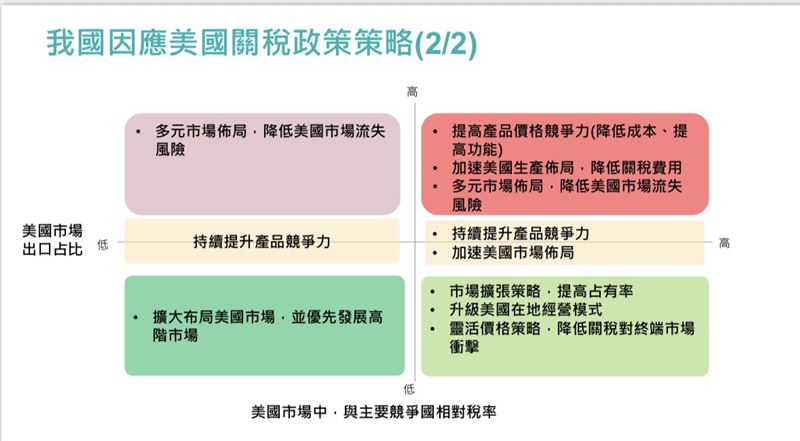

▲經濟部ITIS報告提出可能對策。(圖/翻攝自ITIS報告)

技術面:創新能量稀釋

由於日本的關稅優勢,台灣企業可能傾向在日本或美國投資設廠與布局研發中心,相關人才與技術資源也可能隨之外移。長期而言,台灣本土產業創新能力恐遭稀釋,特別是抗衝擊能力較弱的中小企業,可能面臨生態系出現技術缺口的風險,進一步削弱整體產業韌性與競爭力。

總體評估方面,壓力最大四大領域包括工具機會因為日韓等主要競爭對手對等關稅15%,且台灣還有匯率升值問題,兩者相加下台灣工具機對美國市場將形同棄守;模具:日本作為主要競爭國之一,其15%税率對我國20%具競爭優勢;塑膠製品與競爭對手關稅差可能擴大(日本15%、台灣20%)、日本、印尼、越南等相關競爭國已確定或已簽協議確定關稅,稅率在15-20%間,關稅壓力增加。