財經中心/師瑞德報導

台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠建設進入最後階段,廠區壯觀景象透過空拍畫面引發關注,但工安問題也曾為工程蒙上陰影。今年5月至7月,嘉義廠先後傳出多起意外,包含鷹架墜落、堆高機夾傷及吊掛作業事故,造成勞工死傷。事件引發外界質疑工地安全薄弱,也讓台積電不得不面對嚴峻挑戰。

台積電隨即啟動前所未有的「全體總動員」安全機制,增派專職環境安全人員常駐工地,實施每日巡檢、午後檢討會議與隔日開工前的風險叮嚀。同時,南部科學園區管理局也協調專家學者組成工安輔導團,每月進廠輔導,並與勞動部職安署合作,將復工程序納入嚴格檢查。這套強化措施,讓安全管理不再流於紙上,而是透過常態化制度與跨單位協力落實。

除了緊急應變,台積電更選擇全面升級工安文化。嘉義園區首度引進「工安體感訓練模組」,要求工人在進場前先進行沉浸式體驗。從高空作業到起重機吊掛,模擬系統能真實重現錯誤操作可能造成的後果,讓勞工「先感受危險,再進工地」。這項措施獲得勞工普遍好評,被認為比傳統講義或投影片更能留下深刻印象。

這股轉型動能,也延伸到與政府單位的合作。南科管理局與勞動部職安署共同打造的「XR教育訓練基地」於今年9月啟用,整合擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、混合實境(MR)技術,打造高風險作業的沉浸式模擬場域。南科管理局長鄭秀絨視察後表示,XR突破了場地與設備限制,能更有效提升勞工危害辨識能力,期許所有勞工都能安全健康工作,並讓嘉義園區工程如期完成裝機。

事實上,台積電早已建立系統化的工安框架,並透過ESG報告公開績效。2024年,台積電每千人事故率已降至0.133,低於產業平均。日常宣導方面,公司在2025年推出「智慧職安訓練教室」(Smart Occupational Safety Training Classroom),以VR模擬方式加強新進員工培訓;個人防護裝備(PPE)則推動法規建立、多尺寸開發與定期檢查,涵蓋頭盔、護目鏡等必需品。此外,數位轉型教育也是重點,自2021年起推行App與AI監測系統,員工每日簽到學習熱危害預防,並透過安全委員會每月會議,讓各廠區勞工代表參與決策。

在加強措施上,台積電建立「藍綠黃紅燈號機制」,一旦發現異常便即時啟動調查或停工整改。今年嘉義廠事故後,燈號機制更被全面強化,配合專職人員駐點與跨部會稽核,使承攬商的安全意識受到更大壓力。針對高處作業,台積電則重新檢討鷹架防護與吊掛程序,並要求外包商簽署安全承諾書,違規者直接停權。

國際經驗也被納入其中。台積電亞利桑那廠早在2023年便與當地職安機構ADOSH簽署協議,推動新進建設員工的安全學徒課程,培訓規模翻倍,相關模式也逐步應用於台灣廠區。風險評估系統同樣是重點,涵蓋潛在危害鑑別(PHA)、熱危害預防等項目,並借鏡歐美管理經驗,持續更新標準。

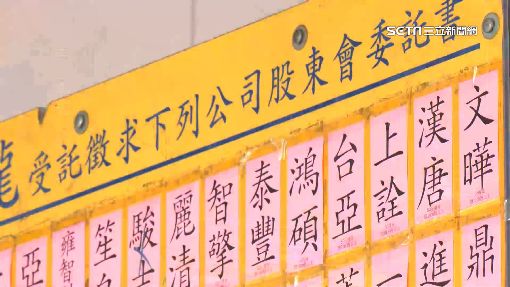

台積電董事長魏哲家在2025年股東會上強調,工安絕不妥協,將持續投資數位工具與訓練,以「以人為本」的理念守護勞工安全。對台積電而言,這不僅是對事故的回應,更是企業永續與全球供應鏈責任的一環。

隨著嘉義AP7廠接近完工,外界矚目焦點不僅在裝機進度,更在於工安轉型能否成功落實。台積電與南科攜手,以XR基地與智慧工具打造的數位安全體系,正被視為未來高科技工程的新標準。對勞工而言,這意味著更多保障;對全球產業鏈而言,這則代表台積電正以更嚴格的姿態,確保「安全不只是口號,而是制度」。