財經中心/師瑞德報導

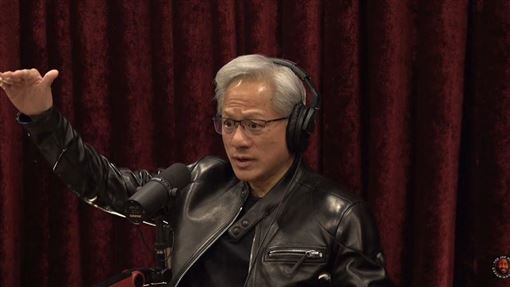

包括輝達在內的七大AI巨頭,終將一場遊戲一場空?2025年,全球人工智慧(AI)產業達到前所未有的巔峰。AI概念股市值總量突破3兆美元,投資人將之視為「第四次工業革命」的起點,企業與資金以前所未有的速度湧向這個領域。然而,在這場狂熱的金流與想像之下,一場被稱為「AI投資泡沫」的危機正在悄然醞釀。

半導體專業外媒SemiVision報導,從矽谷到華爾街,從創投基金到政府政策,AI成為2025年全球經濟的主旋律。軟體公司、市場分析師與國家領袖無不將AI描繪為下一個萬億級產業,彷彿誰能駕馭AI,誰就能掌握未來。然而,正當OpenAI、Anthropic等新創以超過 **百倍營收本益比** 的天價估值籌資時,越來越多專家開始憂心:AI的成長故事,是否已經跑得太快、太高。

美國《財星》雜誌稱2025年是「人類史上最昂貴的科技賭注」,而《美國領袖報》(The USA Leaders)更直言,AI泡沫的輪廓「幾乎與2000年網路泡沫如出一轍」,一樣的興奮、同樣的金流,甚至相似的過熱跡象。

市場的狂熱與現實的落差正在拉開。全球AI相關股票在八月至九月間大幅震盪,輝達(NVIDIA)、Meta、Amazon 等AI概念巨頭短短五天內跌幅高達兩成,讓投資人首次開始懷疑,這場革命究竟有多少真金白銀,又有多少泡沫幻影。

問題的關鍵在於,AI確實改變了生產工具,但它是否真的能改變生產力?從MIT到OECD、從華頓商學院到摩根士丹利的研究,都指出AI目前的回報遠不如想像。當資本市場的估值已超越三兆美元,而企業端的實際報酬仍然有限,這場「AI盛世」或許正暗藏著巨大的回調風險。也因此,2025年的AI,不僅是一場科技競賽,更是一場心理戰,一半是夢想,一半是警訊。

過去一年,AI企業估值節節攀升,投資市場進入近乎非理性的追逐。OpenAI與Anthropic估值分別達到營收的百倍以上;新創公司平均交易本益比高達20至30倍,遠遠超過歷史常態。這些數字在投資圈引發了熟悉的不安感。

更令人憂慮的是市場集中現象。所謂「科技七雄」,Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、Tesla與Nvidia,如今占據S&P500 指數市值的近四成、NASDAQ100 的七成。這意味著,美國整體股市的命運幾乎與AI的表現綁定在一起。

投資人一邊追逐AI概念股,一邊卻面臨愈來愈劇烈的波動。2025年第三季,Nvidia與Meta等股票在短時間內暴跌兩成;部分基金因集中持股而損失慘重。華爾街分析師形容,這場修正「就像氣球開始漏氣,但我們仍不知道會不會爆」。

AI泡沫的背後,是政策與人性的共振。各國政府爭相推出AI產業政策與補貼,美中科技競逐更推升市場熱度。全球創投資金有超過50% 投入AI領域,形成史上最偏向單一產業的投資浪潮。

同時,市場也陷入典型的「FOMO」(錯失恐懼症)心理。創投、企業與散戶紛紛擔心錯過AI的黃金時代,即使新創公司尚未盈利,也願意以天價搶入。資金的堆疊不僅推高估值,也掩蓋了AI產業尚未成熟的現實。

AI的實際效益,遠不如其市值所暗示的那般耀眼。OECD研究指出,AI僅在特定任務中提升5~25%的效率,且無法普遍應用;華頓商學院預測,AI對全球GDP的貢獻到2035年僅約1.5%。換言之,AI確實帶來便利與效率,但距離改變整體經濟結構仍有漫長距離。

根據MIT調查,95%的企業尚未從AI導入獲得明確財務報酬,多數仍處於「試驗與驗證」階段。AI尚未成為生產力革命的引擎,卻已被資本市場抬升至超級巨頭的地位。這種脫鉤,正是泡沫的經典特徵。

當前的「3兆美元AI估值」其實並非純粹的企業營收,而是由市值、基礎建設投資與未來預期構成的綜合數字。Nvidia市值曾突破4兆美元,Microsoft與Apple也分別維持在2~4兆美元之間,其中多數溢價皆與AI前景掛鉤。

同時,全球AI資料中心、GPU晶片與雲端基礎建設的資本支出預計到2028年將突破3兆美元。這樣的投資速度,被業界戲稱為「21世紀最昂貴的信仰」。

分析師指出,目前市場的估值「已經預支了AI未來十年的成長」,但現實的營收與效益卻遠遠趕不上。若市場情緒反轉,可能引發連鎖性調整,不僅重創科技股,更波及整體金融市場。

AI的故事並非全然虛幻。它確實是繼電力、網路之後最具顛覆力的技術之一。樂觀者認為,AI的長期價值終將兌現,未來15年可創造13~16兆美元的經濟價值;悲觀者則認為,這是一場「技術真實、商業虛幻」的泡沫幻景。

歷史早已證明,當投資超越理性,泡沫終將破裂。AI泡沫會是2025年的網路泡沫翻版,還是21世紀的新工業革命起點?這個答案,市場還在等待。在夢想與現實交錯的此刻,AI既是時代的奇蹟,也是人類對未來最大的豪賭。