財經中心/師瑞德報導

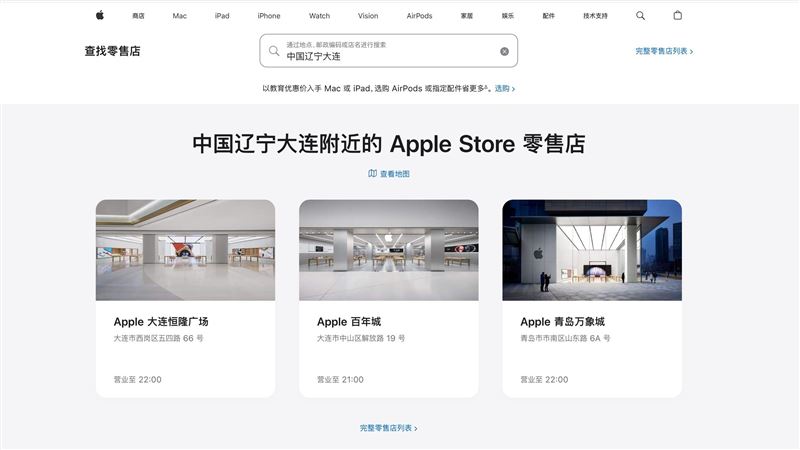

▲蘋果關閉大連直營店,揭示中國市場策略重大轉向,蘋果中國門市布局縮減,面臨本土品牌激烈夾擊,包括特斯拉、星巴克、麥當勞等500大企業逐步撤離中國,企業策略進入轉型期。(圖/翻攝自蘋果中國官網)

蘋果在中國市場的布局正悄然轉變,這一變化不僅引發科技業關注,更可能掀起全球供應鏈重整的風潮。財訊集團董事長謝金河指出,近日香港《信報》一篇以「蘋果棄華,成功商業模式近黃昏」為題的報導,揭示了蘋果即將關閉位於大連百年城的直營門市,這對蘋果在中國56間直營門市而言是一項重大訊號,顯示其對中國市場的策略已經發生根本性轉向。

目前,蘋果在全球擁有超過530家門市,而中國市場一直被視為其營收與品牌影響力的關鍵地區。謝金河分析,蘋果此舉很可能代表其在中國本地市場逐漸失利,面臨小米、Vivo、Oppo等本土品牌的夾殺,市佔率逐年下滑。若未能有效扭轉頹勢,未來可能重演三星手機在中國節節敗退、最終關閉實體門市的命運,如今的大連撤店,或許只是起點。

除了消費市場的轉變,蘋果在生產基地的遷移更具戰略意義。根據資料,截至2024年6月底,蘋果在印度的生產比重已飆升至44%,年增幅高達240%,越南的比重也達到30%,而中國的比重則下滑至僅剩25%。這代表蘋果過去長期倚重中國的製造體系,正快速被分散化的布局所取代。這一切的轉變,可追溯至川普任內推動的美中貿易戰,成為供應鏈去中國化的關鍵推力。

謝金河指出,這種產地轉移的趨勢也將帶動台灣供應鏈如鴻海等廠商加速在印度擴大布局。鴻海與蘋果長期關係密切,過去iPhone最大組裝廠幾乎都設於中國,未來若印度、越南接棒主力生產,台灣廠商勢必迎來結構性重配與新機會。

另一方面,美國科技巨頭在中國市場的經營難度日益升高,早已成為企業策略再思考的導火線。謝金河提到,過去20年,美國企業「成也中國,敗也中國」的戲碼不斷重演。以蘋果為例,曾經是全球市值最高企業,如今市值排名已降至第三,與微軟相差7,000億美元,更被AI霸主輝達超前1.2兆美元。面對競爭與地緣政治夾擊,執行長庫克如今正站在轉型與抗壓的交叉口上。

不只蘋果轉身,連特斯拉執行長馬斯克也正加速供應鏈去中國化。近期特斯拉分別向三星下單165億美元的AI晶片,並向LG簽署43億美元的LFP電池採購合約。這被市場解讀為馬斯克深知「雞蛋不能放在同一個籃子裡」,正在分散中國以外的合作基礎,以因應地緣風險與未來政策變動。

此外,全球咖啡連鎖巨擘星巴克,也正感受到中國市場的成長壓力。根據其最新財報,星巴克上季淨利僅為5.58億美元,年減幅度高達47%,且同店銷售也連續第六季下滑。儘管公司試圖出售中國業務,但因價格落差過大,談判進展不順,反映出外資品牌在中國市場遭遇成長瓶頸與競爭困局。

謝金河強調,隨著美中角力持續升溫,未來在中國面臨經營挑戰的美國企業勢必只會愈來愈多。這樣的轉變,其實在台灣早已歷練過一輪。台商早年「西進中國」,如今也正在調整腳步、尋求替代市場,這段歷史,正逐步在美國科技大廠身上重演。

在全球供應鏈重組與地緣政治持續變化的當下,企業策略是否及時轉身,將是決定未來競爭力的關鍵。無論是蘋果、特斯拉還是星巴克,這些案例無不提醒企業:依賴單一市場的風險,已無法輕忽。