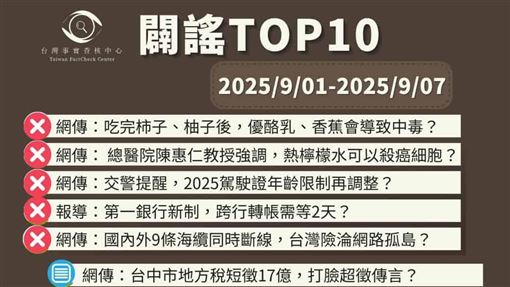

財經中心/師瑞德報導

中國A股市場,正呈現冰火兩重天的奇景:一方面,指數持續上攻,牛市氛圍讓散戶們熱情高漲;另一方面,多家上市公司卻接連傳出高管被查、實控人被帶走的消息。據不完全統計,今年上半年已有至少20位上市公司老總遭遇留置或立案調查。監管鐮刀揮下,市場感受到一種前所未有的寒意;其中一家叫做「熙菱信息」的新疆軟體與安防企業,經營業務明顯與新疆集中營有關,創始人岳亞梅夫婦慘遭監察委員會立案調查並被留置。這種可謂多行不義必自斃的又一現世報案例。

對台灣的讀者而言,「熙菱信息」是一家全然陌生的公司,為什麼要特別把他出事的新聞報導出來?因為這家公司是促成新疆集中營的背後黑手之一,而這家公司上市的A股,雖然近期飆漲見紅,諸多企業卻因種種弊病,負責人被抓得抓,逃得逃,反應了這一切可能是假性繁榮。

「熙菱信息」的簡介寫著:「公司胸懷科技報國夢想,面向國家重大需求,秉承『讓大數據說話,使社會更智慧』的核心使命,深耕新疆,輻射全國。」曾經獲得的「企業榮譽」則包括:「新疆安防百強工程商、中國安防百強工程商、新疆維吾爾自治區數字化科學技術進步獎一等獎、中國大數據企業50強......」以及入選新疆通信管理局的「網絡和數據安全技術支撐單位。看似榮耀的背後,不知道做了多少違背人權的骯髒事。

在牛市中,「上市公司高管被查」幾乎成了熱門關鍵字。從今年8月19日開始,包括與熙菱信息岳亞梅同一天出事的,還有科思科技董事長劉建德、達夢數據元老皮宇,以及同時掌控亞鉀國際與天娛數科的郭柏春。

特別是郭柏春,此前曾任銀川市副市長,後來轉戰資本市場,一度復職掌舵兩家公司,但最終仍因挪用公款、濫用職權被帶走。這一連串事件,讓外界普遍認為,監管風暴並非偶然,而是一場「有方向、有力度」的全面收網。

根據2024年數據,中國監管部門共開出989張個人罰單,總金額高達28億元人民幣,均較前年大幅增加。其中超過三分之一針對公司的「關鍵少數」,也就是董事長、總經理、實控人。市場人士解讀,這意味著「誰簽字誰擔責」的新規則正在全面落地。

熟悉中國市場的人士提醒,目前正值財報季,投資人應特別小心那些「有前科、遭立案調查、業績表現疲弱卻股價飆漲」的公司。正所謂「君子不立於危牆之下」,與其賭風險,不如迴避潛在暴雷標的。

在這股浪潮中,熙菱信息的遭遇格外引人注目。它不僅是新疆首家敲鐘上市的軟體公司,更一度入選「中國大數據50強」,高峰期業績亮眼,還曾與華為、騰訊合作。

熙菱的崛起,離不開中國安防產業的政策紅利。上世紀90年代,創始人何開文和妻子岳亞梅攜手創辦研究所,靠著政府訂單逐步起家。進入21世紀,「平安城市」「雪亮工程」「天網系統」等專案全面鋪開,熙菱信息果斷轉型專注安防領域,業績因此水漲船高。

2006年至2017年間,公司幾乎每年都有大型政府訂單進賬。巔峰時期,營收突破人民幣8億元,2017年順利登陸創業板。當時,熙菱被視為「大數據+安防」的雙重代表,市場前景看似無限。

然而,正如眾多政策型企業的宿命,過度依賴單一來源終究留下隱患。2018年起,隨著政策收緊、預算縮減,安防專案訂單驟減。2019年,熙菱營收僅剩人民幣2.8億元,幾乎腰斬;之後五年連續虧損,累計虧損達人民幣3.8億元。到2025年第一季度,公司營收雖有人民幣4,348萬元,但最終仍虧人民幣1,500萬元。更嚴重的是,熙菱約七成收入來自政府部門,而這些專案款項往往需1至3年才能回收,現金流被嚴重拉長,企業隨時可能陷入資金鏈斷裂的危機。

從這些現況與數據看來,中共在牆內無所部在的「天眼」監視系統,受到經濟下行,消費降級,各行各業經營困難的打擊,維護成本愈來愈高,甚至已經到達了要從內部崩潰的地步。

面對困境,創始人夫妻似乎決心抽身。自2021年起,他們便透過減持套現超過人民幣1億元。2025年7月,更將25.06%股份以人民幣7.21億元轉讓給上海盛訊及上海金中易。

這次交易吸引市場關注的原因有二:其一,上海盛訊本身專注於網路安全服務,與熙菱的業務具互補性;其二,背後有上海國資委子公司與中信集團的投資影子。這使外界普遍認為,熙菱未來有望借助國資背景重整旗鼓。消息一出,公司股價一度暴漲20%。

然而,好景不長。就在交易公告發布4天後,岳亞梅突遭留置調查,讓市場瞬間從狂歡轉為恐慌。

8月19日,阿拉山口市監察委員會公告,對岳亞梅立案調查並採取留置措施。這一舉動,等於給正在推進的股權轉讓案潑了一盆冷水。

熙菱隨即連夜聲明,強調「控制權不變」,但市場顯然不買帳。因為若調查涉及股權轉讓或公司財務問題,不僅會拖慢深交所的合規審查,還可能直接動搖交易基礎。

此外,公司新任董事長何岳剛上任不久,公司治理穩定性本就存疑,如今高層再次遭遇震盪,讓外界更擔憂熙菱是否還能「撐下去」。若虧損繼續擴大,公司很可能被列為警示股;若再爆財務黑洞,更可能引來進一步的刑事追責。

熙菱信息的沉浮,折射出中國安防與大數據產業的一個縮影。這個產業曾因政策推動而高歌猛進,也因政策退潮而迅速遇冷。

對熙菱而言,靠政策扶持能迅速積累資本與市場,但當企業沒能建立多元化商業模式,風險便成為「遲早爆發」的定時炸彈。近年來,公司嘗試進軍杭州、上海設立研究所,但管理成本增加、銷售乏力,反而進一步拖累財務。如今,熙菱的故事正警醒著A股其他同類公司:牛市或能掩蓋短期問題,但監管與市場終將逼迫企業面對現實。

市場人士普遍認為,這一輪針對上市公司高管的嚴厲執法,目的在於淨化資本市場生態。不同於以往「罰錢了事」,如今監管層直接動用留置、遣返,並強調刑事追責。這一變化,正逐步讓企業高層意識到:資本市場不是「割韭菜」的遊戲場。

熙菱信息的案例無疑是一個警鐘。創始人夫婦本想在牛市氛圍下套現抽身,卻意外成為鐮刀之下的「第一批」。正如業內人士所言:「牛市的紅利,不該是少數人投機套利的盛宴,而應屬於踏實經營的企業與守法的投資者。」