財經中心/師瑞德報導

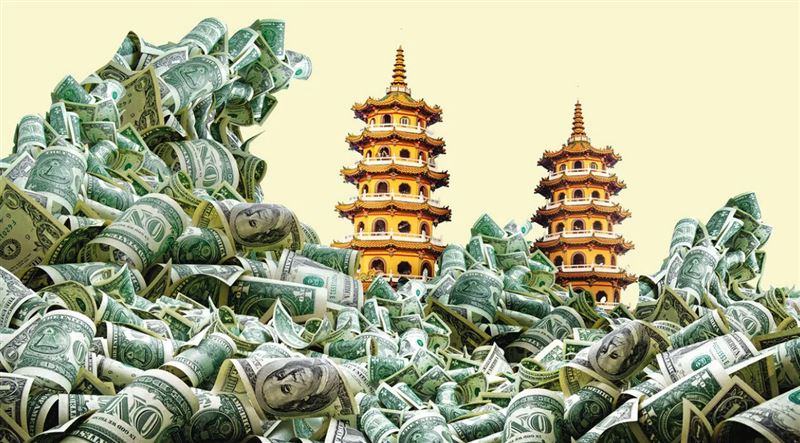

《經濟學人》新封面以「台灣病」形容新台幣長期被低估:出口與順差創新高,卻犧牲勞工薪資與內需,房價自1998年起漲了4倍,台北房價所得比達16倍;外匯存底堆到6000億美元,大量壽險資金壓在美元資產,一旦匯率反轉恐衝擊金融體系,呼籲台灣重新檢討匯率與經濟模式。()

英國《經濟學人》(The Economist)最新一期封面,罕見聚焦台灣經濟,但這一次不是熟悉的兩岸關係或地緣政治,而是直指新台幣長期偏低所埋下的結構性風險,甚至替這套模式取名為「台灣病」(Taiwanese disease),又稱「福爾摩沙流感」(Formosan flu),警告若不調整,後遺症只會愈滾愈大。

台灣出口賺到手軟,多數人生活卻只覺得「怎麼越拚越辛苦」。在《經濟學人》的筆下,被壓低的新台幣,看起來是在幫電子大廠、出口龍頭「加持」,實際上卻把成本轉嫁給了沒有資產、只有薪水的一般人,進口食物、能源樣樣得用貴匯率買單,薪水漲得慢,物價跟房價卻一路往上衝。對年輕世代來說,房價從1998年漲了4倍,台北房價所得比高達16倍,買房變成「看得到吃不到」;對上班族與退休族來說,低利率、低匯率、低薪資組成一種長期的「隱形壓迫感」。也因此,《經濟學人》才會把這套長年壓低匯率、寵出口卻犧牲內需與勞工的模式,取了一個刺耳的名字:「台灣病」

《經濟學人》指出,若以經GDP調整後的大麥克指數(Big Mac Index)來看,新台幣對美元被低估幅度高達55%,是全球最被低估的貨幣。美國彼得森國際經濟研究所(PIIE)學者Cline的研究,也同樣認為新台幣長期處於偏低位置。問題在於,台灣近年出口表現亮眼,這樣的匯率水準,與基本面已嚴重脫節。

報導指出,過去五年,台灣晶片與伺服器出口暴增三倍,貿易順差來到史上新高。今年10月台灣單月商品貿易順差達226億美元,若換算成年化,約為GDP的31%;2025年迄今,經常帳順差(含商品貿易與跨境收益)已達GDP的16%,遠高於2010年代平均約10%的水準。在這樣的出口與順差成績下,新台幣仍長期被壓在偏低區間,《經濟學人》認為顯然不尋常。

長期偏低匯率,首先被形容是一種對全民開徵的「隱形稅」。偏低的新台幣,對出口企業固然有利,卻讓仰賴進口食物、能源與生活用品的台灣家庭,購買力長期遭到侵蝕。報導引述研究指出,自1998年以來,台灣勞動生產力翻了一倍,但相較多數已開發國家,甚至相較工資一樣被壓抑的中國,薪資成長卻明顯落後。若以「單位勞動成本」觀察,也就是勞工每生產一單位產品所獲得的報酬,同期間竟下滑25%。換言之,產業產值膨脹的成果,多數被資本與企業吸走,留給勞工那一杯羹反而縮水。

第二個副作用,是台灣房價飛離地表。《經濟學人》分析,為了維持貶值或壓抑升值的匯率政策,政府與央行多年來透過印製新台幣購入大量外匯,結果讓金融體系流動性氾濫,推動利率長期偏低。在這種資金寬鬆環境下,自1998年以來,台灣房價大約上漲了四倍。以台北為例,房價所得比中位數已高達16倍,不僅超越首爾,也高於倫敦、紐約等國際大都會,代表在台北買房的壓力,已勝過許多先進城市。

《經濟學人》進一步點名第三個、也是更具系統性的風險:經常帳順差不斷擴大,外匯存底堆積如山,逐漸在金融體系內部形成巨大、不易察覺的脆弱點。報導指出,巨額順差資金多年來透過壽險公司大量流向美國公債等美元資產,本質上就是用新台幣負債,去支撐美元資產,只要匯率劇烈波動,壽險業可能出現難以承受的評價損失,進而危及整體金融穩定。

既然如此,為何新台幣可以長年維持在偏低水準?《經濟學人》點出兩個主因:一是出口導向產業對政府的強烈壓力,希望匯率維持對出口有利的「甜蜜區間」;二是央行本身的政策選擇。台灣央行長期非常擔心所謂「荷蘭病」,當某一項出口(如天然資源或關鍵產業)大幅成長,推升匯率升值,反過來打擊其他產業競爭力,導致經濟失衡甚至衰退。1970年代荷蘭因天然氣出口帶動荷盾升值,最後演變為經濟困境,就是典型案例。

然而,《經濟學人》也觀察到,在台灣,央行掌握了極為特殊的權力與財政影響力。多年來,央行透過印製新台幣買進外匯資產,累積龐大存底,也從中賺取可觀收益,並定期將盈餘上繳政府。這部分盈餘,目前約占政府全年收入的6%,遠高於其他先進國家平均的0.4%,在在強化央行在政策體系中的重量級地位。雖然台灣央行一再否認刻意壓低匯率,強調只是「順應市場風向」減少匯價波動,《經濟學人》卻反問:如果真是完全放手讓市場決定,新台幣匯率應該有升有貶,外匯存底也應隨之上上下下,而不是幾乎只見一路攀升。

數字是最直接的證據。1998年時,台灣外匯存底約900億美元,相當於GDP的32%;如今已累積至約6,000億美元,占GDP比重拉高到72%。在《經濟學人》看來,這樣的變化,很難用「只是順勢調節」來解釋,更像是一套被制度化的匯率管理模式。

展望未來,報導點出兩項關鍵風險。其一,若美元進一步走弱,在「新台幣負債、美元資產」的結構下,台灣金融業,特別是壽險公司,可能面臨巨大的匯兌與評價壓力。其二,美國也可能藉由關稅、國安等議題,施壓台灣調整匯率政策,要求新台幣升值。尤其韓國、日本、中國早已在前一任美國政府時期與華府達成貿易協議,唯獨台灣尚未「交卷」,增加台灣成為談判標靶的風險。

在這樣的背景下,《經濟學人》將台灣的處境命名為「台灣病」或「福爾摩沙流感」,當一國央行為了守住出口競爭力,長期干預匯率、壓低本幣,短期看似保住了產業優勢,卻在勞工所得分配、房價泡沫與金融穩定上,種下難以忽視的後遺症。這並非絕症,但也絕非會自行痊癒的感冒。

報導最後呼籲,台灣必須拆解這套過時模式,為新台幣匯率建立更健全的制度框架。具體而言,央行應逐步放寬對匯率的控制,規劃一條可預期、漸進式的升值路徑,並強化金融監理,以減少轉型過程中的震盪。《經濟學人》點名,新加坡與中國過去都曾嘗試類似做法:在管控資本流動與金融風險的前提下,讓本國貨幣在數十年間穩健升值。

當然,這樣的改革勢必伴隨政治與金融壓力。部分仰賴匯率補貼、勉強維持的傳統外銷廠商,可能被迫縮編甚至退出市場;壽險業也需要面對資產負債結構調整的陣痛。但《經濟學人》強調,這些風險並非不可控,只要有配套監理與政策規畫,完全可以在可管理的範圍內處理。

在「台灣病」的診斷書最後,《經濟學人》留下比較樂觀的一句話:如果台灣能在維持出口實力的同時,讓新台幣更貼近經濟實力、減少對匯率操控的依賴,那麼,這個島嶼的居民才真正有機會,分享過去二十多年出口奇蹟所累積的豐厚果實,而不是只在新聞與財報中,遠遠看著那些驚人的數字。