財經中心/師瑞德報導

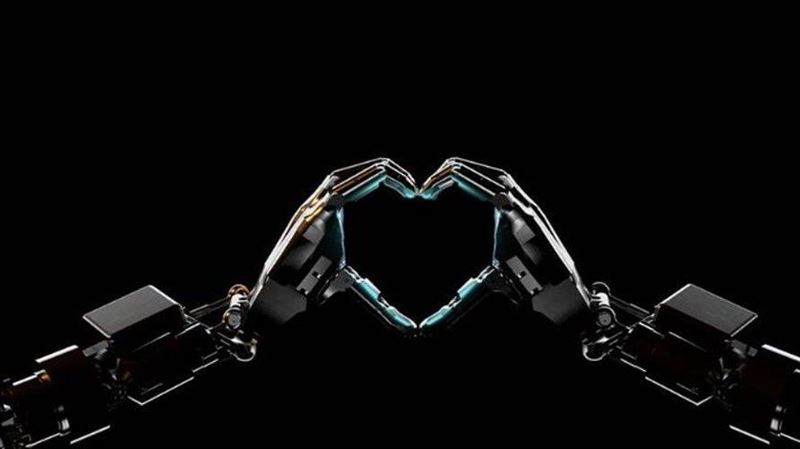

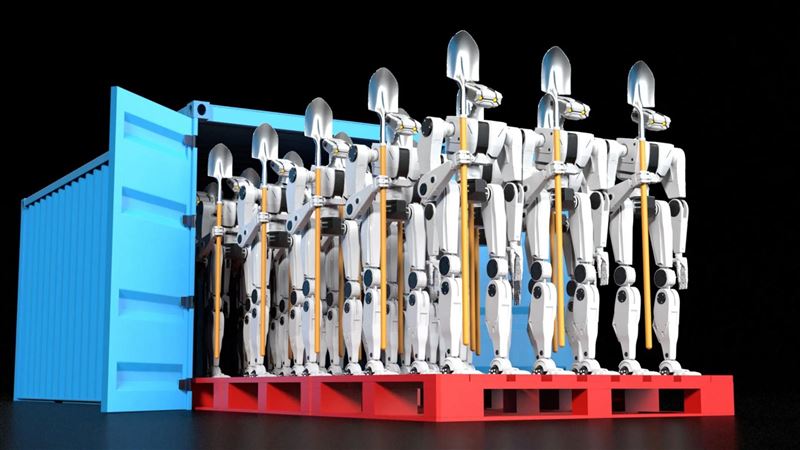

近日全台各地的「鏟子超人」紛紛前進花蓮馬太鞍部落協助震後清理,自帶鏟子、徒手搬石,無私投入災區救援。他們的身影令人動容,也再次印證了「台灣最美的風景是人」。不過,也讓人不禁思考:在AI時代,如果有「鏟子機器人」,能不能進入災區、主動救援?當人力有限、環境危險時,科技是否也能派上用場?

這個想像,正是全球人形機器人公司近年積極推動的目標。他們承諾未來幾年內,機器人將「改變勞動的本質」,進而成為各類現場工作(包括災後處理)的可靠助手。

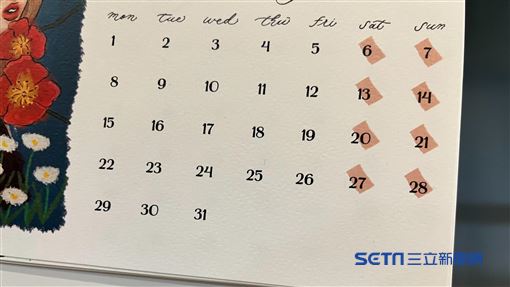

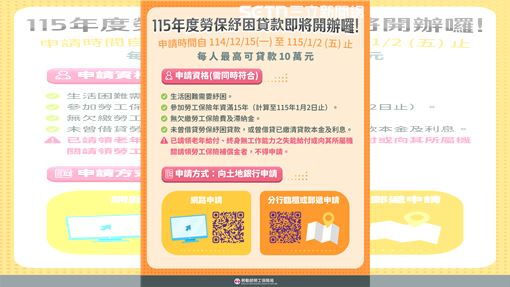

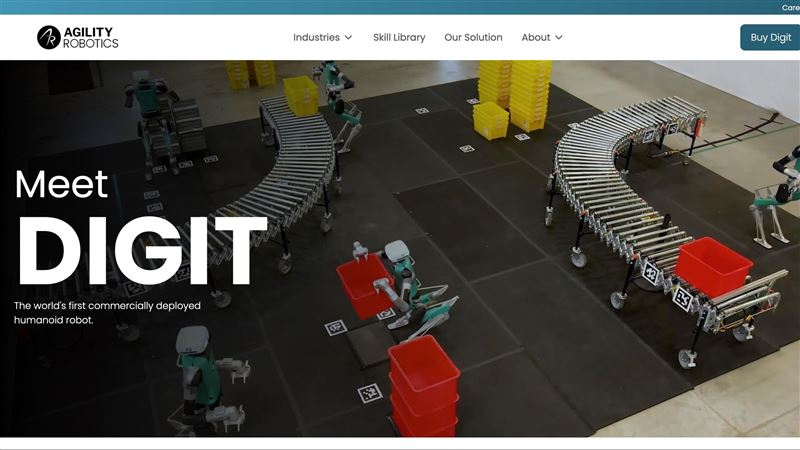

IEEE Spectrum報導,從美國Agility Robotics的「Digit」,到Tesla的「Optimus」,再到Figure AI的機器人平台,各家公司都端出雄心壯志。Agility表示2025年將交付「數百台」Digit,並擁有年產能達1萬台的工廠;Tesla則預估2025年可量產5,000台Optimus,2026年擴產至5萬台。Figure則宣稱,2030年前可實現10萬台人形機器人部署的「可行路徑」。

根據美銀(BofA)與摩根士丹利的預測,2025年全球將出貨約18,000台人形機器人,2050年市場規模可能突破1兆美元,機器人數量將超過10億台。

這些數據聽來令人振奮,但現實是:目前人形機器人仍主要部署於極少數的「實驗性專案」,多數應用在物流或倉儲中,環境固定、風險可控。距離進入如地震災區、土石流現場這樣複雜又高風險的場域,仍有不小的技術與應用落差。

前Agility Robotics產品長Melonee Wise坦言,製造這些機器人並不是難題,真正的挑戰在於「市場需求尚未明確」。她指出,目前還沒有任何一個應用場景,會需要「一次部署數千台人形機器人」。工廠與企業期待的不是萬能助手,而是能「穩定、有效、低風險」完成特定任務的設備。

就電力來說,以Agility的新一代Digit為例,它具備90分鐘續航力,並可在9分鐘內快速充電。為了應對突發狀況(如避讓人員、閃躲障礙),系統需保留至少60分鐘的電量備用。因此,機器人實際連續作業時間可能只有30分鐘,然後就必須充電,對需要長時間運作的救災現場而言,仍是一大限制。

此外,工業用戶最關注的是可靠度。現今工廠標準為「99%正常運作率」,但每月仍可能有5小時停擺時間。若人形機器人導致生產線中斷,損失將以「每分鐘數萬元」計算。Wise指出,若要真正落地,機器人必須達到99.99%以上的穩定性,這對目前的系統仍是極大挑戰。

在人類工作環境中,「安全」是人形機器人另個重要門檻。Boston Dynamics 的自主研發主管Matt Powers表示,他們正與Agility、Figure等企業共同制定「人形機器人國際安全標準(ISO)」,尤其針對「具有動態平衡能力的雙足機器人」。

這類機器人若遭遇突發事件(例如地面塌陷),不能簡單透過「斷電」處理,因為關機就會導致跌倒,可能危害人員安全,甚至引發更大風險。Boston Dynamics目前的做法是「限制機器人可進入的場域」,僅部署在無人空間或低風險環境中,逐步驗證其穩定性與控制邏輯。

換句話說,現階段的鏟子機器人,如果遇到真實災區的泥濘地形、未整理的瓦礫堆、甚至人群穿梭的混亂現場,恐怕還難以確保安全作業,何況是主動投入救援任務。

儘管全球正掀起一波人形機器人創業潮,且資金源源不絕,專家提醒:我們仍需務實看待AI技術的發展。現階段的AI尚未能讓人形機器人真正具備「多工靈活應對」能力,大多仍須在固定任務中反覆訓練與調整。

Wise也直言:「大家以為靠AI就能解決問題,但目前的AI,還不夠穩定到可以應對災區現場這種複雜環境。」更何況,若需要人工一一設置任務、監控機器狀態,那人形機器人就失去了原本「解放人力」的初衷。

花蓮馬太鞍災後,我們看見了鏟子超人的無私與行動力,也引發了更多關於「AI能否幫上忙」的討論。技術正在進步,機器人產業也正在醞釀爆發,但離真正能在救災現場取代人力的鏟子機器人,還有許多關卡要翻越,包括電力續航、即時判斷、環境適應與安全控管,這些問題也許短期之內無法解決,但長期來看,目前我們的付出與努力,都是必要的過程。